趨勢

隨著數位科技的普及與遠端招聘模式的常態化,全球求職環境正經歷劇烈轉變,惟同時亦為不法分子提供新的詐騙契機。

根據香港警方公開數據,過去十年間本港騙案數量激增逾四倍,從2014年的約8,850宗上升至2024年的44,480宗,成為整體罪案類別中增幅最為顯著者。特別是求職騙案,其偽裝程度與操控手法愈趨複雜,對個人財務安全及社會信任機制構成嚴重威脅。

香港求職騙案之主要類型

1.任務式兼職詐騙(Task-based Scam)

此類騙案於近年尤為普遍,屬典型之漸進式詐騙模式。騙徒宣稱提供「簡易網上任務」如點讚、撰文或虛擬購物等,並引導求職者加入Telegram或WhatsApp群組。

初期任務附有小額佣金,以建立信任基礎。隨後,騙徒要求受害人先充值以開啟高佣任務,最終平台突告消失,受害者無法提現,損失金額甚鉅。

2.高薪海外職位誘騙(Overseas Employment Fraud)

以「澳門賭場」、「新加坡美容店」或「日本餐廳」等職位為誘餌,騙徒誘使求職者支付簽證費、機票或保證金。部分個案中,受害者於赴任後發現並無相應工作,甚至被迫從事非法勞動或涉及性剝削行為,嚴重者涉及跨境人口販運風險。

3.物流與搬運職位騙局(Logistics Intermediary Trap)

此類騙案多見於疫情後期,常以「高日薪、即日出糧」為包裝,實則利用受害者充當非法包裹中介人,運送內含毒品、假貨或電子違禁品之物件。求職者多因不知情而被捕,導致刑事紀錄與法律後果。此類案件已引起警方與媒體高度關注。

4.代開銀行帳戶/電子錢包(Money Mule Recruitment)

騙徒聲稱須以求職者名義開設銀行帳戶以處理公司薪金或資金往來,實則將其用作洗黑錢用途。求職者於無察覺情況下成為犯罪網絡之車手(money mule),一旦涉及詐騙案,或需承擔刑責,且難以為自己辯護。

5.假冒企業招聘(Impersonation of Corporate Recruitment)

騙徒偽裝為知名企業(如航空公司、大型零售或銀行機構)進行招聘,設立相似網站或以假冒電郵聯絡求職者,甚至安排線上面試,以博取信任。最終目的為誘使求職者提供個人敏感資料或預付款項,或導引至假網站進行信用卡輸入等動作,進行詐騙。

求職騙案數據激增

根據香港警方統計,自2014年至2024年間,整體詐騙案件增加402%。相對之下,傳統罪案(如爆竊、毆打、刑毀)反呈下降趨勢,導致詐騙在全體罪案中所佔比例從13%上升至47%,顯示騙案已成為本地治安之主要挑戰。

防範建議與策略

1.提升風險意識與批判思維

求職者應保持懷疑精神,對「高薪無門檻」、「即時錄取」、「只需在家工作」等招聘條件持審慎態度。若內容過於理想,應即視為潛在高風險資訊。

2.驗證企業真偽

建議查閱政府「商業登記查冊」或公司註冊處資料,核實公司名稱、地址及聯絡方式是否屬實。同時,可致電該公司總部確認職缺及相關人員是否屬真。

3.拒絕任何形式之預付款

合法僱主不會在聘用過程中要求求職者支付押金、行政費或培訓費。任何「可退還」、「辦理費用」的說辭,皆可能為誘騙借口。

4.妥善保護個人資料

除非確認對方為合法公司,否則不應隨意提供身份證副本、銀行帳戶或一次性密碼等資訊。更不可授權任何人以自己名義開設帳戶。

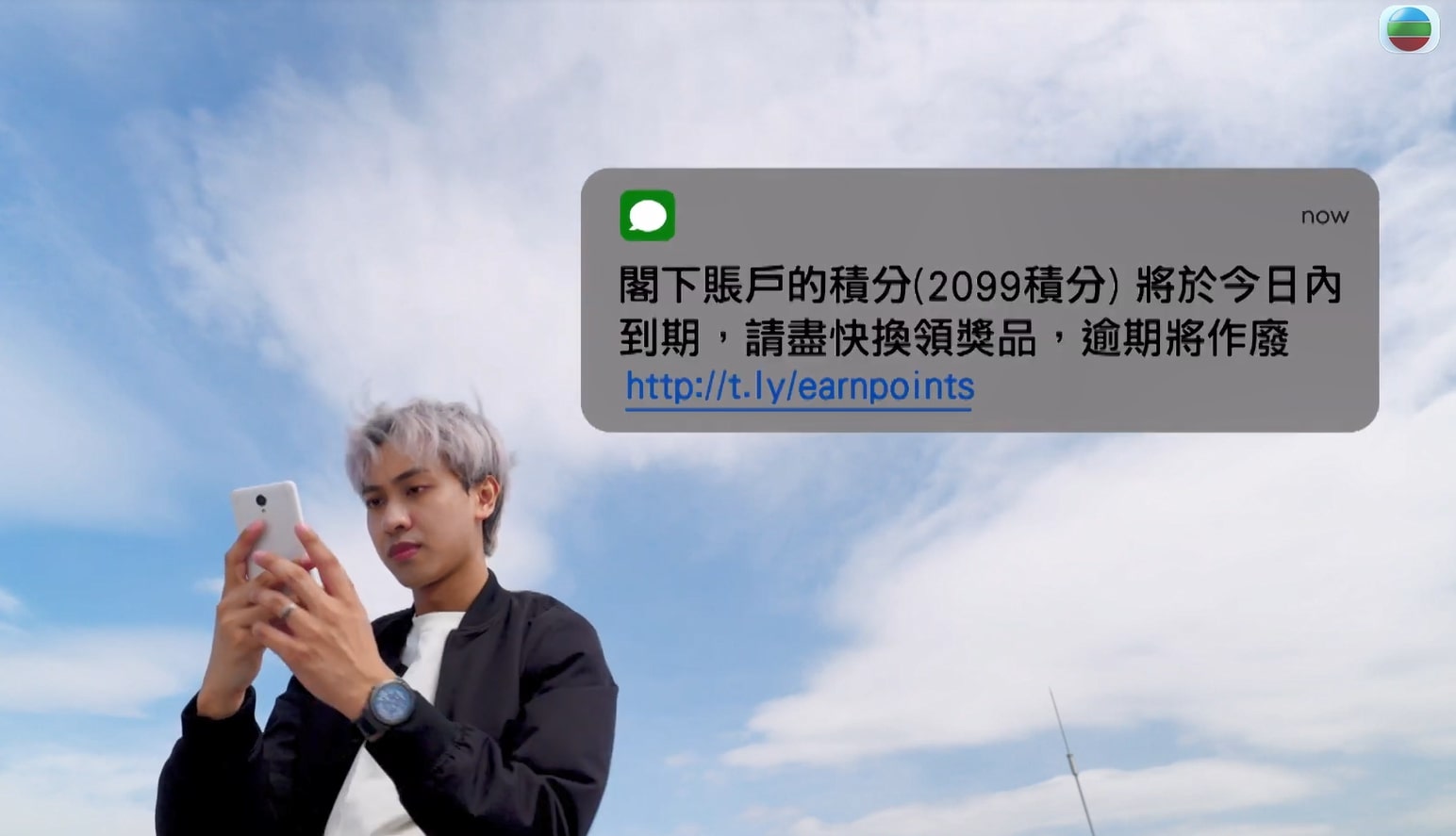

5.避免點擊不明連結與安裝可疑App

騙徒常要求下載「工作平台App」,實則可能安裝惡意軟體以竊取通訊記錄、金錢或攝影資料。

6.倡導求助與社群溝通

建議應徵前與親友討論,尤其年輕求職者更應避免獨立作出重大決定。若對方以「保密」為由禁止求助,應立即引起警覺。

香港警方設有防騙易熱線(18222),並定期發布防騙資訊。若感到受騙或懷疑情況,可馬上致電查詢。

常見問題 FAQ

A: 主要類型包括:

- 「任務式兼職」詐騙(先給小額佣金,後誘騙充值)

- 「高薪海外工作」騙局(要求支付簽證費、機票等費用)

- 「物流搬運」陷阱(實際運送違禁品,導致法律風險)

- 「代開銀行戶口」(被利用作洗錢,可能負刑責)

- 「假冒企業招聘」(偽裝知名公司,騙取資料或金錢)

A: 自我保護方法:

- 查證公司真假(透過商業登記或公司註冊處核實)

- 拒絕預付費用(正規僱主不會要求押金或培訓費)

- 警惕「高薪輕鬆」招聘(條件過於優厚可能是騙局)

- 保護個人資料(勿隨意提供身份證、銀行帳戶)

- 勿點不明連結(避免下載可疑App或輸入敏感資訊)

A: 立即採取行動:

- 立即停止聯絡對方

- 切勿轉帳或提交資料

- 懷疑受騙,即致電警方「防騙易」熱線18222查詢